Riadattamento della discussione in chat tra Flavio Arensi, Massimo Dalla Pola e Fabrizio Segaricci.

Quindici anni fa si poteva solo intuire cosa sarebbe stata una chat con tutte le opportunità del caso. A discutere ci si trovava più volentieri negli studi, o si tirava tardi fuori dai locali, fintanto almeno che qualcuno non ci scacciava per gli schiamazzi. Chi abitava lontano era informato dai contatti comuni, o ci si raggruppava per qualche occasione speciale, poi la discussione verteva sempre sulle stesse lunghe polemiche, quelle che i ventenni affrontano un po’ per capire, un po’ perché Il cielo sopra Berlino lo si deve aver visto almeno tre volte. Alla fine, però, era la fantozziana «ventilatio intestinalis putrens»

A dare senso a quegli incontri, siccome – l’ho imparato col tempo – viene fin troppo facile fare gli intellettuali tristi mentre diventa arduo guardare con ironia il mondo, e in quella ironia talvolta scherzare con amarezza sui drammi che ci fanno tanto piccini quando capitano o quando li osserviamo. Prima di iniziare la chiacchierata con Massimo Dalla Pola e Fabrizio Segaricci (voglio riportare la conversazione come è avvenuta in forma di chat), entrambi alla postazione domestica, stavo guardando la ritrasmissione del racconto del Vajont di Marco Paolini. La parte più dura è quando si colpisce con la mano la spalla: «via i vestiti». Ma è forse ancora più soffocante quando tenta di far ridere per sottolineare la tragedia.

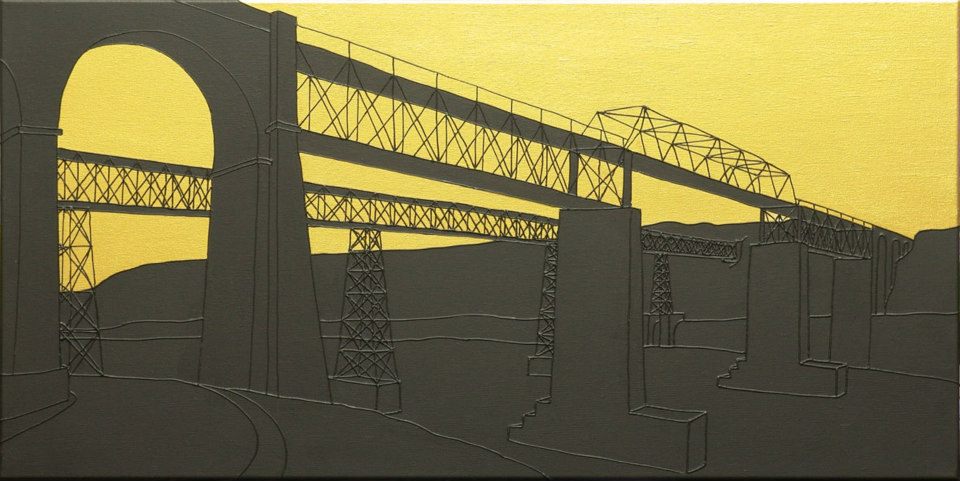

Flavio: Anni fa ci passai perché avevo una mostra a Longarone, io e il mio accompagnatore siamo saliti fin sulla diga per vederla. Quando sei là non puoi che avere i brividi e forse la ragione è per quello che sai che è accaduto, altrimenti non proveresti nulla. Non siamo condizionati anche davanti a un’opera d’arte? Se noi non avessimo la stessa conoscenza delle storie che sottendono ai tuoi lavori, Massimo, se i titoli non richiamassero i “nomi delle stragi”, i toponimi di quei drammi, li capiremmo ugualmente?

Massimo: No, ma quelle sono icone della nostra storia, sono momenti che hanno segnato il nostro vivere e gli esiti disastrosi della democrazia italiana.

Fl: Per un liceale non significa nulla quello che sta dietro le tue immagini, il loro problema è il giubbotto firmato, la minicar…che ne sanno di piazza Fontana?

M: A me sinceramente dell’arte in sé, di quella che si parla addosso, di quelli che citano i Maestri o che realizzano prodotti gradevoli, buoni a far pendant con Poltrona Frau non me ne fotte un cazzo, così come non frega ai liceali. Piazza Fontana la conoscono sicuramente più di Raffaello, forse meno che Leonardo, ma il livello di comprensione della realtà non può essere settorializzato (arte, storia, moda, musica). Chi è interessato a qualcosa l’approfondisce, se non c’è una passione profonda per la conoscenza, questa si manifesterà in tutti gli ambiti dell’esistenza.

Fl: L’Italia che ne esce è un disastro, ma tutto sembra ripetersi come nulla cambiasse, tutto resta immobile.

M: Posso capire la frustrazione del cittadino medio, che magari non ha strumenti conoscitivi approfonditi rispetto alla realtà, ma non giustifico il prostrarsi del ceto intellettuale di fronte a logiche assolutamente autodistruttive. È un cupio dissolvi degli artisti che ormai, sembra, non appartengono più alla intellighenzia, ma si limitano a leccare il culo e a lavorare autisticamente come se la realtà non esistesse.

Fl: Tutti tengono famiglia, questa è la scusa che giustifica ogni nefandezza. Pensi basti mettere in rilievo un problema o si dovrebbe scendere in piazza, perché io non riesco… forse è anche comodo per restare così, o indicare un problema, alla fine che soluzione può dare un intellettuale o un artista? O uno come me che tira a campare organizzando mostre? Io non ho la pretesa di dare indicazioni, posso solo offrire una lettura delle circostanze, degli eventi.

M: Da un artista posso anche aspettarmi il bisogno di denaro, non comprendo la volontà di non contemplare nel proprio lavoro riferimenti che non siano puramente estetici. Del bello fine a se stesso mi sono stufato. Diciamoci la verità, il bello in sé non esiste, la storia che la bellezza salverà il mondo è una stupidaggine di dimensioni sesquipedali. È l’intelligenza, eventualmente, che ci può dare una mano. Non so se andare in piazza sia un po’ fuori moda, io so che Manet ha partecipato alla Comune di Parigi, mentre Picasso faceva Guernica in Francia.

Fl: E noi che stiamo facendo? Guernica o la Comune?

M: Noi purtroppo non abbiamo guide, per cui gridiamo inutilmente. Non c’è un’idea unificante, un’alternativa valida al capitalismo.

Fl: Per gridare bisogna avere qualcuno che ascolti, a me pare che ci manchi anche un uditorio che voglia e possa ascoltare.

M: Basta uno solo che ascolta e poi se non c’è nessuno che parla non c’è nessuno che ascolta.

Fl: Sono balle che basta che uno solo ci ascolti e abbiamo guadagnato il bersaglio. Conta chi ha un uditorio vasto in questa società, conta la popolarità. Allora, dopo 10.000 anni dai graffiti rupestri, la bellezza non conta più, posso essere d’accordo; i fotoreportage raccontano tutto, la tecnologia ci inonda di immagini, messaggi, di falsi valori, non solo etici ma anche economici. E tu parli, ma che senso ha?

M: La bellezza conta solo quando è storicizzata, cercarla nel contemporaneo è inutile. Nel Rinascimento si raffiguravano le battaglie, le guerre, episodi di inaudita violenza e solo oggi le consideriamo belle.

Fl: In fondo tu lavori sulla memoria, come nel Rinascimento, era la memoria di un evento, un allarme per non dimenticare, pensi sia lo stesso? Stai accendendo un allarme?

M: Considerando che i processi di quasi tutte le stragi sono ancora oggi aperti, direi che lavoro, comunque, sull’oggi, ossia sulle ripercussioni che ancora oggi quei fatti di sangue hanno sul ricordo, sono ancora ferite aperte che in qualche modo hanno plasmato la nostra vita e, personalmente, indurito la mia posizione rispetto alle nefandezze delle autorità. I luoghi che racconto sono come dei monumenti installativi, una sorta di epicentri del dolore.

Fl: Strano che drammi anche lontani temporalmente dalla nostra quotidianità ci tocchino ancora. Ricordo i giorni di Capaci per esempio, e mi sembrava tutto di una densità impronunciabile, come se stessi vivendo un tempo lattiginoso. Poi ricordo i gazzettini padani alla radio, da bambino, e gli speaker che parlavano di gente uccisa dai brigatisti e ne avevo paura benché non sapessi neppure figurarli.

M: Quei momenti sono stati dei sintomi, i segnali di una malattia che covava e che puntualmente si è manifestata nella fragilità di uno Stato che non è uno Stato.

Fl: Ma tu hai speranza?

M: Come diceva un mio collega di battute, “se la speranza è l’ultima a morire comunque vuol dire che alla ne muore”. Io di speranza non ne ho mai avuta, a dir la verità, sono cresciuto con Kierkegaard, con Bernhard e lì di vie d’uscita non ce ne sono.

Fl: Ho messo al mondo una figlia, forse dovrei averne. Forse se ne dovrebbe avere, come il finale del Faust. Basta scegliere il Faust giusto, però.

***

Mostre correlate