di Ivan Quaroni

La storia non è che un quadro di delitti e sventure.

(Voltaire, L’ingenuo, 1767)

Il lavoro di Massimo Dalla Pola discende da quella linea chiara dell’arte italiana, capace di coniugare la sintesi con il rigore e l’esattezza ottica. Se dovessimo fare un’esegesi delle fonti, come in un gioco di citazioni e sottili rimandi, dovremmo cominciare dalle ricerche che hanno contraddistinto larga parte dell’astrazione analitica, oppure potremmo, senza scomodarci troppo, trovare delle parentele con le espressioni più contigue al disegno industriale e all’architettura. Eppure, Massimo Dalla Pola non è un artista astratto, aniconico. Egli pone l’oggetto, sia esso paesaggio, architettura o utensile, al centro della rappresentazione, con un’intensità che appare, però, priva di coinvolgimento. La matrice o, se vogliamo, il filo conduttore della sua esperienza artistica, consiste, infatti, nel privilegiare l’approccio razionale, oggettivo, rispetto a quello lirico, quasi egli volesse sgombrare il campo da ogni sorta di sentimentalismo o di arbitrarietà legata alla lettura delle immagini.

Le sue opere sono inequivocabili, iconograficamente esatte, per effetto di una sintesi formale che, davvero, appare prossima alla tautologia del marchio e del logotipo. Si legge, in quest’attitudine, la volontà di raggiungere la massima efficacia comunicativa possibile, scartando le soluzioni più esornative. Figlio illegittimo di Mies Van Der Rohe, che appunto giudicava la decorazione “una sozzura”, Dalla Pola adotta questa visione purista per non essere frainteso. Ma l’esattezza e il rigore, nel suo caso, sono posti al servizio di un’indagine che riguarda l’uomo. O meglio, il suo rapporto con la realtà circostante, nelle fattispecie del paesaggio, dell’architettura, dell’urbanistica e, in generale, di tutte quelle espressioni che denunciano la progressiva, forse irreversibile, antropizzazione dell’universo.

Il rapporto con l’Arte e con la Storia, ma anche con la società (e dunque con la cronaca), è spogliato di ogni contenuto emotivo, affinché possa occupare il proprio posto negli annali del Tempo ed essere rubricato tra gli eventi inamovibili, incancellabili.

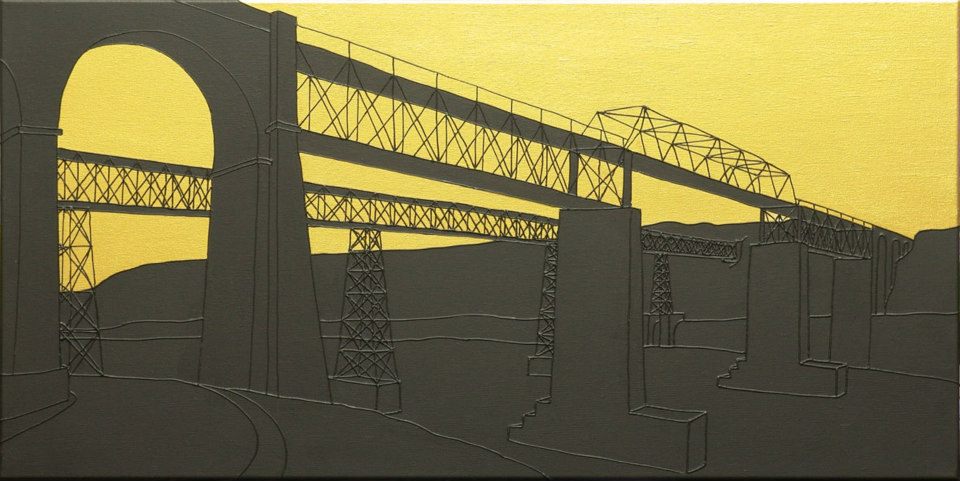

È quanto accade in questa nuova serie di lavori, dedicata ai fatti più drammatici della storia italiana. Una storia che si tinge di nero, come la cronaca di cui fa parte, e che annovera gli episodi più terribili, dalla tragedia del Vajont (1963) alla strage di Piazza Fontana (1969), dall’enigma di Ustica (1980) all’attentato di Via D’Amelio ai danni di Paolo Borsellino (1992), fino alla bomba della stazione ferroviaria di Bologna (1980) e alla mattanza sull’autostrada A29, in prossimità di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta (1992). E poi, ancora, le esplosioni di Via Palestro a Milano (1993) e di Via Dei Georgofili a Firenze (1993), il grave “incidente” aereo sulla funivia del Cermis (1998), il disastro di Gioia Tauro, provocato dal deragliamento del direttissimo Palermo-Torino (1970), l’eccidio dei lavoratori a Portella delle Ginestre, sulla Piana degli Albanesi, per opera di Salvatore Giuliano (1947). Tutto il peggio dell’Italia del secondo dopoguerra. Una teoria di casi solo in parte risolti, che evidenziano le contraddizioni, le debolezze e le colpevoli connivenze e complicità di un paese che ha fatto del mistero e dell’irresolutezza i suoi segni distintivi.

Ecco, quell’oggettività e quella apparente “freddezza” espressiva, cui ricorre Massimo Dalla Pola, servono qui a estrapolare gli eventi dal flusso magmatico del tempo, a estirparli da quella dannata successione di fatti che chiamiamo “Storia”. Forse perché, come spiegava Hegel, “Ciò che l’esperienza e la storia insegnano è questo: che uomini e governi non hanno mai imparato nulla dalla storia, né mai agito in base a principi da essa edotti” (Lezioni sulla Filosofia della Storia, 1837).

Distillare i momenti più oscuri, gli episodi più crudi e feroci di questo tempo devastato (e vile), significa per Dalla Pola erigere una teoria di monumenti sempiterni. Depurarli da tutto quel condensato, controverso, ribollente flusso di emozioni dolorose, che essi inevitabilmente suscitano, significa ordinare una sequenza iconografica che ha il valore di un promemoria, un memorandum limpido, rischiarato dalla tersa luce della ragione e, tuttavia, avvolto in un’aura di silente, imponderabile sacralità. I suoi lavori, infatti, desumono dalle icone bizantine l’atemporalità dell’oro, simbolo di purezza e perfezione. L’oro diventa, così, lo sfondo, incorrotto e incorruttibile, che inquadra i soggetti in una dimensione ieratica. E i soggetti sono luoghi, circostanze, cose. Talvolta sono i teatri del dramma, talaltra gli strumenti della violenza, quasi sempre i feticci di una narrazione inconclusa, i simboli di una vicenda paradigmatica, come quelli che si allignano negli ex voto, in segno di grazia ricevuta. Qui, invece, la grazia è di là da venire, il perdono, una chimera impossibile.

Massimo Dalla Pola raccoglie immagini come testimonianze. Le ordina con un’acribia da archivista votato alla classificazione e le dispone sul fondo aureo con accuratezza da tassidermista, quasi a comporre una collezione. Come ogni collezionista, sa che la sua è un’opera potenzialmente infinita, che può allargarsi fino a comprendere altri periodi, altre geografie. E tuttavia, almeno per il momento, l’artista circoscrive la sua indagine, disegnando un paesaggio italiano che ben conosciamo, ma che frequentemente dimentichiamo.

Le sue immagini, rastremate fino all’osso, sono nere come l’ombra che quei fatti proiettano nella coscienza collettiva. Nere come il mistero più fitto, come quel sonno della ragione da cui sono generate. Sono immagini aggettanti, che quasi si spingono oltre, e fuori, la dimensione cristallina del fondo, richiedendo all’osservatore un’attenzione esclusiva.

Dentro ogni tela convivono due forze opposte, respingenti: l’una è quella apollinea e auratica del sempiterno, l’altra è quella linfatica e tumorale della storia. Dalla Pola mette queste forze in equilibrio, ne calibra le polarità per raggiungere una stasi che la natura normalmente non consente. E, in tal senso, il suo lavoro rivela una sorprendente carica utopica. È idealista, infatti, la pretesa di sottrarre i fatti all’incessante corso della narrazione storica, smarcarne i contorni perché diventino forme e concetti statici e quindi, finalmente, osservabili. Ma, d’altra parte, fissare il momento, prolungarlo oltre l’orizzonte degli eventi, a beneficio dei posteri, non è forse una delle funzioni più nobili dell’arte?

***

Mostre correlate